| Pubblicato su: | La Lettura”, fasc. 5, pp. 313-318 | ||

| (313-314-315-316-317-318) | |||

| Data: | maggio 1921 |

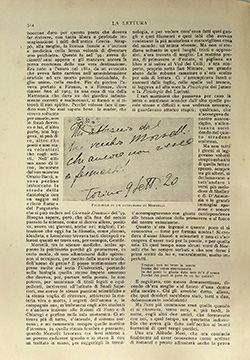

pag. 313

pag. 314

pag. 315

pag. 316

pag. 317

pag. 318

313

Perdendo Morselli abbiamo perso l'unico poeta di teatro che avesse l'Italia. Si aveva, e pare che ci sia sempre, un fastoso teatro di letteratura: qualcosa che sta fra il cinematografo colorato e parlante e l'archeologia sceneggiata e verseggiata; macchine a volte piacevoli e a volte pese, ma sempre ingegnose e di bella presenza. Ma il teatro di poesia si riduce tutto, per il secolo corrente, al volume di Morselli; due tragedie sole — si spera di averne presto altre due — ma dove si respira e si gode quel che manca in quelle dei suoi confratelli più anziani. Quando, tre anni fa, a proposito di Orione e di Glauco mi scappò, è proprio il termine, il nome di Shakespeare — lo Shakespeare del Sogno dì mezza estate, di Timone, della Notte di Befana — alcuni critici, di quelli tenuti a balia nelle grotte di Apollo Iperboreo, fecero un broncio più lungo assai della loro perspicacia. Uno dei torti maggiori di Morselli era, a quel tempo, d'esser vivo e giovane e costoro non sanno e non voglion riconoscere la grandezza finché non ha sopra, come sigillo di autenticità perentoria, una pietra tombale; e bisogna che sia nera dí pioggia e verdiccia di musco. La Morte l'ha purificato, il i6 marzo di quest'anno, da quel magnifico torto, ma dubito assai che gli avari agrimensori su non lodati sian capaci di sentire il fresco e mosso fiato di cordiale fantasia e di felice libertà che si muove, come amore spira, dalle pagine ariose e marine di Morselli.

Lasciamoli stare colla sterile burbanza loro, supplizio che ad essi par premio; meritan pietà più che scherno: non si dovrebbe amare di più proprio quelli che non possono amare? Al Tempo, cassazione suprema e infallibile di tutte le sentenze critiche, rimettiamo il giudizio, che per noi è già sicuro.

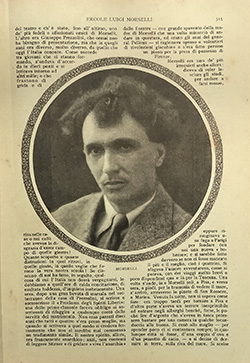

Si sappia, intanto, che non s'è perso soltanto un poeta ma una delle più care anime, delle più ricche e pure, che vestissero carne in questi anni. Morselli aveva avuto da Dio la grazia che vien concessa, come ristoro di tante miserie, agli artisti veri: la gioventù insistente dello spirito. Il suo sorriso dei trentanove anni non era quasi punto diverso da quello che gli vidi per la prima volta sulla bocca, quando aveva finiti da poco i quindici. S'era sovrapposta, sul viso solcato dalla miseria e dal male, l'ombra della mestizia, ma il sorriso era sincero, contento, spontaneo, direi quasi verginale, come nell'adolescenza. Se volete conoscere l'anime degli uomini non guardate le tavole delle costellazioni nè le pieghe delle palme nè le forme della scrittura: guardate il sorriso degli occhi e dei labbri; guardate come sorridono e come ridono. Chi ha, a quarant'anni, un sorriso chiaro e buono che rammenta quello dei bambini, fidatevi di lui; mettete la mano nella sua mano; ha un'anima generosa e, per semplice giunta e conseguenza, tutti i doni del talento: spesso del genio.

Chi l'ha visto solamente sull'ultimo, affiochito ed emaciato dal male, non può avere un'idea di quel che fosse stato veramente Morselli: uno dei più perfetti esemplari di umanità generati da quell'eternamente giovane madre che è l'Italia. Io lo rivedo sempre anche ora, e lo rivedrò finchè vivo, come lo vedevo, tutti i giorni, dai sedici ai vent'anni, quando si cresceva, s'imparava, si sognava, si viveva insieme. Alto e bello, con una testa di riccioloni biondi e naturali e un viso di salute e di gioia dove ogni linea brillava e rideva al par degli occhi: uno degli esseri più perfetti ch'io abbia mai visto, che richiamava alla memoria, senza volere, il busto di Alessandro o quello di Goethe giovane.

Lo conobbi nel '97, in casa d'un mio cugino che gl'insegnava un pò di greco liceale, perchè il greco, è bene saperlo, fu sempre un

314

boccone duro per questo poeta che doveva far rivivere, con tanta libera e profonda immaginazione i miti dell'antica Grecia. Strappò, alla meglio, la licenza liceale e s'iscrisse a medicina colla ferma volontà di diventare uno psichiatra. Questo fu nel '99; aveva diciasett'anni appena e gli mancava ancora la piena coscienza della sua vera destinazione. Era nato a Pesaro nel 1882, da un avvocato che aveva fatto carriera nell'amministrazione erariale ed era morto presto lasciandolo, figlio unico, colla madre. Fin da piccino l'aveva portato a Firenze, e a Firenze, dove rimase fino al 1903, in una casa di via della Mattonaia che dava su dei giardini infinitamente corretti e malinconici, si formò e si ritrovò il suo spirito. Perché volesse fare il medico non l'ho mai saputo bene: la madre, che viveva soltanto per amarlo, non lo forzò davvero e lui, d'altra parte, non leggeva, si può dire, altro che poeti e non stava volentieri che cogli artisti. Nell' ultimo anno di liceo, incuorato dal suo maestro Orazio Bacci, aveva perfino imboccato la strada della dantologia con un saggio sul «cieco fiume » del Purgatorio che si può vedere nel Giornate Dantesco del '99. Bisogna sapere, però, che alla fine del secolo passato la scienza, come si diceva allora, positiva, aveva sui giovani, anche sui migliori, l'attrazione che oggi ha la filosofia, come dicono, idealista; e Lombroso trovava tanti discepoli valorosi quanti ne trova ora, per esempio, Gentile.

Morselli, tra le scienze mediche, scelse appunto la psichiatria perché gli prometteva, in certo modo, di non allontanarsi dallo spirito: non si occupava, per merito della nuova scuola, dell'uomo di genio? E posso testimoniare che prese molto sul serio l'Università, portando nella biologia quello stesso impeto amoroso che doveva, poi, portare nella poesia. Io non potevo, per mancanza di titoli legali o equipollenti, iscrivermi all'Istituto di Studi Superiori, ma avevo le stesse passioni scientifiche e la stessa voglia di ritrovare, attraverso la materia viva o morta, i segreti dell'anima e, in compagnia sua, m'imbrancai cogli altri studenti e s'andava insieme alle lezioni di Fano e di Chiarugi e perfino nella sala anatomica. Ci attirava più di tutto, s'intende, il sistema nervoso; e mi rammento sempre quelle mattine d'inverno, in quella stanza funebre e puzzante, quando Morselli lavorava coi ferri intorno a un povero cadavere ignudo e io stavo lì con un trattato in mano, per suggerirgli la terminologia, e per vedere com'eran fatti quei gangli e quei filamenti e quei lobi che avevan contenuto la più misteriosa e meravigliosa cosa del mondo: un'anima vivente. Ma non si studiava soltanto in quei luoghi tristi e oppressivi: s'era trovato di meglio. La mattina presto, di primavera e d'estate, si pigliava un libro e si saliva al Vial dei Colli: s'era scoperto, proprio sotto San Miniato, un grande abeto dalle robuste ramature e s'era scelta per sala di lettura. Ci s'arrampicava lassù e nascosti dalle foglie, colle spalle sul tronco, si leggeva ad alta voce la Psicologia del James o la Fisiologia dei Luciani.

I rari mattinieri che passavan per caso là sotto è sentivano scender dall'alto quelle parole strane e difficili e non vedevan nessuno, si guardavano attorno stupiti: qualcuno, che s'accorgeva de nostro nascondiglio, s'allontanava sorridendo nel quieto stradone ombroso.

Ma non tutti i giorni si leggevano volumi strapiombanti di quella fatta e spesso, sempre tra gli alberi, si declamavano a tutt'andare i versi più melodiosi di Shelley e di D'Annunzio e le grandi immagini spaziose e sonore s'accompagnavano con giusta corrispondenza alla brezza odorosa della primavera e al fuoco del nostro entusiasmo.

Quanto s'era ingenui e quanto poco ci si conosceva — forse per fortuna nostra! Si credeva d'esser filosofi e scienziati e non ci s'accorgeva d'esser nati per la poesia, e per quella sola. Di quel tempo sono alcuni versi di Morselli che ho sempre serbati e che son forse i primi scritti da lui e, naturalmente, molto imperfetti.

Brama del verso eternamente.

Se dei poeti la gloria dato non m è d'avere

Perché dei poeti le pene tu mi fai patire?

E seguitava, con mossa demussettiana, dicendo ch'era meglio «al fianco d'una donna alfin morire». Chi gli avrebbe detto, allora, che quei desideri sarebbero stati, tutti e due, dolorosamente soddisfatti?

Ma l'ore più commosse eran quelle quando ci si ritrovava, verso sera, e, più tardi, la notte, cogli altri due amici, che formavano con noi, a quel tempo, un quartetto indivisibile che aveva già dato nell'occhio ai buoni fiorentini di quei tempi pacifici.

Uno era Alfredo Mori, che ora comincia finalmente ad esser conosciuto come scrittor di romanzi e presto affronterà anche la prova

315

del teatro e ch'è stato, fino all'ultimo, uno de' più fedeli e affezionati amici di Morselli. L'altro era Giuseppe Prezzolini, che ormai non ha bisogno di presentazione, ma che in quegli anni era diverso, molto diverso, da quello che oggi l'Italia conosce. Come succede tra giovani che si stanno formando, s'andava d'accordo in dieci punti e si leticava intorno ad altri mille; e che frastono di grida e di risa nelle case o nei caffè che avevan la disgrazia d'esser campo di quelle giostre! Quante scoperte e quante distruzioni in quei ritrovi, in quelle girate, in quelle veglie che furono la vera nostra scuola! Se ciascuno di noi ha fatto, in seguito, qualcosa di cui l'Italia non dovrà vergognarsi, lo dobbiamo a quell'ore di calda concitazione, di esaltata baldezza, d'inquieto inebriamento. Una sera, dopo una gran bevuta di marsala nel sotterraneo della casa di Prezzolini, si scrisse e sottoscrisse il «Proclama degli Spiriti Liberi»: una delle prime clausole faceva obbligo ai soscriventi di rifuggire a qualunque costo dalla servitù del matrimonio. Non eran passati dieci anni che tutti e quattro s'era preso moglie, ma quando si scriveva a quel modo si credeva fermamente che non si sarebbe mai commesso un tradimento simile. Il nostro spirito, allora, era francamente anarchico: anzi, non contenti di leggere Stirner e di gridare «viva l'anarchia» dalle finestre — con grande spavento della madre di Morselli che una volta minacciò di andare in questura, ed erano gli anni del general Pelloux — si ragionava• spesso e volentieri di rivoluzioni giacobine e s'era fatto persino un piano per la presa, di possesso di Firenze.

Morselli era uno de' più irrequieti anche allora: diceva di voler lasciare gli studi, per andare a farsi mozzo, oppure rimuginava una fuga a Parigi per fondare con noi una nuova «bohème»; e si sarebbe fatto davvero se non ci fosse mancato il più e il meglio, cioè i quattrini. Si sfogava l'umore avventuroso, come si poteva, con dei viaggi molto brevi e poco dispendiosi qua e là per la Toscana. Una volta s'andò, io e Morselli soli, a Pisa, e verso sera, a piedi, per la bramosia di vedere il mare, s'arrivò, attraverso le pinete di San Rossore, a Marina. Venuta la notte, non si sapeva come fare: era troppo tardi per tornare a Pisa e d'altra parte s'aveva un terrore inesprimibile ad entrare negli alberghi benchè, forse, le poche lire d'argento che s'aveva in tasca potessero bastare per una camera in qualche locanduccia alla buona. Si cenò alla meglio — per spender poco ci si contentava sempre, in qualunque città si fosse, d'una coppia d'ova e d'un pezzetto di cacio, — e si decise di dormire in terra, sulla riva del mare. Si scelse

316

un luogo solitario, lontano dai villini estivi, e si passò tutta la notte costà, col Tirreno che ci cantava la sua ninna nanna da giganti. Ma siccome s'aveva paura d'esser sorpresi da qualche vagabondo o da qualche guardia, uno dormiva e l'altro faceva da sentinella: in conclusione si dormì pochissimo e si passò la nottata, intirizziti dal fiato fresco del largo, a discorrere di noi stessi e dei grandi a' quali si sarebbe voluto somigliare.

Un'altra volta si volle fare un'esplorazione pedestre su per i monti del Casentino. Si stette fuori una settimana, e s'andava via come due personaggi di Gorki, con una sacchetta a tracolla e un bastone in mano, felici e contenti come se tutto il mondo fosse nostro. Quella volta si dormì due o tre sere nell'osterie di campagna, ma più spesso nei capanni dei pastori e una notte all'ombra dei cerri. E invece di fermarsi a mangiare alle tavole delle trattorie si preferiva comprare un po' di pane e un po' di salame e andare in qualche macchia, vicino a una fonte, per aver l'illusione d'esser soli in un paese selvatico e sconosciuto, S'aveva con noi, unico libro, lo Zarathustra di Nietzsche, e quando s'era stracchi sì sedeva sui prati o sui massi e si leggevan con voce tonante i versetti del falso profeta come una sfida all'invisibile umanità nascosta nelle case dei piani. Un giorno il vento, sulle cime di Pratomagno, era tanto forte che non c'era modo di tenere il libro aperto, ma noi altri, ebbri e caparbi, si fabbricò colle pietre un pezzo di muro a secco e anche in quelle solitudini pastorali risuonarono le apostrofi di Zarathustra agli abitatori della Vacca Variopinta.

Da tutto quel sobbollimento doveva nascere per forza una rivista; e infatti, nel 1900, si stava almanaccando per farne una e ho ancora, di mano di Morselli, un abbozzo di programma. La rivista venne più tardi, nel 1903, e fu il Leonardo, e Morselli, purtroppo, non era con noi. Ho raccontato un'altra volta la separazione binaria dei quattro inseparabili: per ragioni che allora ci parvero ragioni, e gravi, ma più tardi, quando ci si ritrovo, parvero, com'erano, una prova di più del bene che ci si voleva e di quello che ci siamo voluto sempre, anche nell'intervallo della lontananza. Intanto Morselli, dopo un paio d'anni, s'era stancato della medicina e s'era iscritto alla facoltà di lettere che gli parve più confacente, per una delle solite candide illusioni, alla natura del suo talento. Ma stette poco anche li: il professore Guido Mazzoni lo bocciò ad un esame di letteratura italiana, e quella bocciatura fece si che ci fosse un dottore in lettere di meno e un poeta di più.

L'umore nomade e boemesco prese il sopravvento e il nostro Morselli, lasciate per sempre le scuole senza nemmeno un cencio di diploma, scappò a Genova con un amico, F. V. Ratti, e non ebbe pace finché non ebbe lasciato la terra per il mare. Una sera i due compagni, che gironzolavano per il porto in cerca d'un capitano che li volesse prendere a bordo gratis o quasi, attaccaron discorso con un marinaro e gli confidarono il caso.

— Volete venire a Capitò? — disse costui.

Gli amici si guardarono in viso: non avevan mai sentito parlare d'un paese che portasse quel nome, ma non vollero far la figura, davanti a quel maturo navigatore, di «nuovi pesci».

— Andiamo a Capitò!

Per loro qualunque posto era buono purché fosse lontano, e fuor dall'Italia, e ci s'andasse con una nave. La nave, per dir la verità, era semplicemente un vecchio veliero piuttosto arrembato, che si chiamava l'Angela e andava al Capo di Buona Speranza, a Capetown. Il viaggio, che avrebbe dovuto durare un paio di mesi, durò invece più di cento giorni, a causa di tempeste e altri, contrattempi, e i due poeti non ebbero neppur la grazia di poter scendere a Sant' Elena e dovettero contentarsi di sbirciarla col canocchiale. Ma come Dio volle arrivarono nell'Africa del Sud, con i polmoni pieni di vento oceanico ma con pochissimi quattrini. Aspettando che venisse un po' di questi, invocati dall'Italia, s'improvvisaron pittori — Morselli, anche da studente, aveva cominciato a dipingere e mi ricordo ancora un quadro suo dove un treno tremendamente nero correva in un tramonto forsennatamente rosso — e a forza di bozzetti di soggetto veneziano e napoletano riuscirono a raccapezzare il desinare colla cena. Alcune burlesche avventure di quel soggiorno affricano le ritroveremo, più tardi, nelle più belle Storie da ridere e da piangere. Appena, però, ebbero

317

messo insieme qualche soldo, i due giramondi s'imbarcarono sopra un vapore che andava a Buenos Aires. Ma nell'Argentina ecco la solita storia: miseria tetra e ripieghi tristi e buffi.

Nel 1904 mi arrivò da Buenos Aires un giornale, un numero unico, intitolato Il Pellegrino, scritto tutto da Morselli e da Ratti, e pare che ne vendessero tante copie da star bene un po' di tempo. Ma finirono anche i pesos e non era il caso di ribussare al cuore dei borghesi argentini. Allora i due s'arruolarono come volontari nell'esercito dell'Uruguay per una guerra contro un misterioso ribelle Saravia. Morselli, in quattro e quattr'otto, fu nominato capitano di stato maggiore e si fermò a Montevideo. Si raccolsero a fatica i trecento uomini della legione straniera e la guerriglia cominciò. Ma fu, più che altro, una specie di caccia dell'introvabile: un seguito di marcie e di cavalcate nelle campagne, di appostamenti e di scaramuccie: Morselli non ebbe il bene di ritrovarsi a una vera battaglia. Finalmente il famoso Saravia fu vinto e ucciso e la legione fu sciolta. I due guerrieri tornarono in malarnese a Buenos Aires e li s'imbarcarono sopra un veliero inglese, il Falmouth, che li scaricò in Cornovaglia.

Morselli tornava in Italia con un'esperienza di vita più ricca, con una grande nostalgia del mare e con una gran voglia di dir qualcosa al mondo anche lui. Potè avere dalla madre una parte della piccola eredità paterna e calò a Roma, senza idee precise, ma gonfio di giovinezza e di volontà. A Roma gli successero due cose: di fondare una rivista commerciale Il Mercurio — mitologia di già! — che gli portò via tempo e quattrini e non potè durare perchè fatta da galantuomini; e di prender moglie, la sua Bianca, una delle migliori pianiste della scuola di Sgambati. Cominciò, in quel tempo, a scrivere le sue Favole per i re d'oggi, che pubblicava qua e là e che poi furon raccolte in volume nel 1909.

Gli era nata, nel 1908, la sua bambina, la bellissima Giuliana, che fu una de' pochi rinfranchi della sua vita dolorosa, e pensava al teatro. Aveva mandato a un concorso una piccola commedia in un atto, Acqua sul fuoco, ma stava scrivendo il primo dei suoi capolavori: l'Orione.

Il 18 marzo 1910, dopo molte difficoltà, la «tragicommedia mitologica» di Morselli fu rap- presentata all'Argentina e fu uno de' più grandi trionfi che rammentino i nostri teatri moderni. Tutti i critici, quelli d'Italia e di fuori, parlarono senza paure di capolavoro — e di Shakespeare. Morselli, da un giorno all'altro, divenne famoso e pareva che dovesse ormai essere uno dei principi, e de' più legittimi, della scena. Ma il male che l'ha soffocato atrocemente prima di quarant'anni s'era già annidato in uno dei polmoni e la miseria di quegli anni non conferì certo a vincerlo e fermarlo. Coi guadagni dell'Orione potè almeno cominciare a curarsi e ritardare di qualche anno la discesa della «diva severa». Cominciò allora quel penoso e alterno errabondaggio dal mare all'alpe, da un sanatorio a una casa di cura, in cerca d'aria, di sole, di pace, di salute — errabondaggio che terminò soltanto colla morte. Appena gli pareva di star meglio lavorava: fece una Prigione, dramma moderno, che fu rappresentato da Tina di Lorenzo ma non ebbe la fortuna dell'Orione; e uno scherzo comico, Il Domatore Gastone, che piacque molto quando fu dato a Roma. Ma il male c'era sempre e i quattrini non c'erano più e tornarono i tempi difficili e duri. La miseria riapparì come se l'Orione non fosse mai stato scritto. Vi furono mesi in cui la famiglia del poeta doveva contentarsi, come unico pasto quotidiano, di un po' di pastasciutta, condita coll'olio, e cotta in camera sopra un lume a spirito. Arrivò un giorno che si dovette risolvere il problema: fare a meno dello spirito o fare a meno dell'olio. Si fece a meno dell'olio: e quella volta Morselli e i suoi dovettero contentarsi della pasta cotta con un po' di sale. Racconto questo solo fatterello, che Mor-selli rammentava sorridendo, per istruzione de' nostri contemporanei i quali credono, o voglion credere, che i tempi di Chatterton e di Gerard de Nerval son passati per sempre e che la nostra meravigliosa democratica età — la carrière ouverte aux talents — non permette

318

che i suoi figli più grandi, i soli che la faranno ricordare ai futuri, soffrano la miseria e la fame.

Morselli, benché ammalato e bisognoso di riposo e di nutrimento, dovette acconciarsi, per vivere, a fare il cachet di cinematografo. «Oggi — scriveva a un amico — son morto alla Beresina, vestito da guardia imperiale». Alcuni amici riuscirono a farlo direttore di una manifattura romana di films, ma non era un posto per lui e d'altra parte dovette risolversi a riprendere il suo pellegrinaggio alla ricerca della guarigione o almeno di un po' di sollievo. Andò a Prasomaso, un sanatorio di montagna; passò dei mesi in Liguria, ad Alassio, a Nervi; da ultimo era tornato alla sua Pesaro, dove aveva comprato, poco prima di morire, una bella casa tra i campi, in vista dell'Adriatico.

Un giorno, s'era nel '17 e durava ancora la guerra, mi arrivò da Pesaro una lettera di Morselli. Da parecchio tempo non mi scriveva. Cos'era accaduto? Questo: che l'avevan messo in prigione, come disertore! A quel tempo al povero poeta non rimaneva che un polmone solo e già era stato scartato in un paio di visite dei riformati. Ebbe una terza o quarta chiamata per una nuova visita, ma non ci dette importanza, pensando che ormai s'erano accertati abbastanza della sua impossibilità d'essere comunque utile nell'esercito e non si presentò. I carabinieri lo ricercarono e l'arrestarono. Per fortuna la prigionia durò pochi giorni — ma bastarono perché non mancasse a Morselli anche questa, delle avventure dispiacevoli, nella combattuta vita.

Uscivano, intanto, le Storie da ridere e da piangere (1918), seguite, due anni dopo, dalle novelle del Trio Stefania. In una, sosta dell'orribile male — che gli dava la febbre per mesi interi e l'estenuava talmente da non poter neanche leggere — era riuscito a scrivere le ultime scene del Glauco. Fu un secondo trionfo e maggiore del primo. Nel 1919 la meravigliosa pastorale eroica commosse e incantò le folle delle più grandi città d'Italia. Lo rividi in quel tempo a Firenze, quasi senza voce, ma sempre vivo di cordiale serenità negli occhi e nel riso. Era stanchissimo: aveva voluto seguir Ninchi nel suo giro e migrava di albergo in albergo, colla sua affettuosa compagna di stenti e di gioie, colla bella Liana e "con un gatto che non avrebbe abbandonato per tutto l'oro del mondo. Un'altra volta era celebre, festeggiato, cercato. Perfino iI Governo italiano — è tutto dire — si svegliò, si commosse e gli dette ben cinquemila lire: un premio che da molti anni nessuno si ricordava neppure che ci fosse.

Ma finito il giro di Glauco dovette un'altra volta fermarsi: andò a Pesaro, tentò di lavorare. Una nuova pastorale, Dafni e Cloe, era finita, o quasi, quando i progressi del male lo costrinsero a rifugiarsi, con l'ultima speranza, in una casa di cura a Roma. Ormai l'infezione minacciava di salire alla gola: non parlava, non inghiottiva quasi più. Assistito amorosamente dalla moglie — che da più anni era la più perfetta delle infermiere — passava l'ore lunghe della vigilia facendosi leggere le vite dei santi o le pagine dell'Imitazione. Si stava pensando di condurlo giù nelle Puglie, al convento di Padre Pio il guaritore miracoloso, o di riportarlo, per un ultimo tentativo umano, sull'Alpi. Ma non fecero a tempo.

La notte del 15 al 16 marzo gli parve, ad un tratto, di sentirsi meglio. Poi chiese alla moglie, che sola poteva intendere iI rauco sussurro del moribondo, che gli aprisse la finestra per respirar meglio. E senti ad un tratto, lucidamente, avvicinarsi l'ombra che da tanti anni lo seguiva.

— Muoio, disse. E fu l'ultima parola sua sulla terra.

Ma per noi, per quelli che credono, per quelli che gli vollero bene, il nostro Morselli non è morto e non può morire. La sua anima di fanciullo buono e di poeta felice rimane nella memoria di chi lo conobbe e nell'ammirazione, che non finirà, per l'opera sua — e ora vive, liberata dal corpo consumato, dove la sua candidezza amorosa e la sua fede semplice l'hanno certamente innalzato. La sua vita, e specie la seconda metà, fu per lui un duro martirio senza riposi: conobbe le paure e le malinconie dei paesi stranieri, la miseria e la ristrettezza, il disdegno degli uomini seri e sazi, l'ingratitudine dei beneficati, l'umiliazione dei mestieri subalterni, il forzato nomadismo dei malati che fingono di sperare solo per mantenere la speranza dei sani. Per due volte conobbe le voluttà e i fastidi della vittoria e per due volte dovette ritrarsi nella solitudine e nell'inazione per rattenere ancora un po' di tempo il suo spirito nella povera carne scipata. E ha dovuto lasciare i due esseri che amava di più al mondo; e alcune opere non finite e altre, da tanto tempo pensate, neppure in abbozzo. Eppure, nei pochi momenti di sosta d'una vita così perseguitata, è riuscito a dare le più perfette e profonde favole della nostra letteratura moderna e ha lasciato con Orione e Glauco due diamanti d'acqua pura per il tesoro molto sfornito del nostro teatro d'arte. Le sue opere gli sopravviveranno finché si saprà, in Italia, leggere e godere la poesia; ma anche se non avesse scritto una parola sola nessuno di noi che l'amò potrebbe scordarsi della casta gentilezza del suo animo e della nobile tragedia che fu la sua vita.

◄ Indice 1921

◄ La Lettura

◄ Indice cronologico